製菓理論ってどんな授業???

皆様こんにちは。

辻調理師専門学校で製パンを担当している桒村です。

今回は製菓衛生師本科、製菓技術マネジメント学科1年生の学生が受けている

製菓理論の授業の様子を見てみましょう。

製菓理論とは学生の目の前で先生が実際にお菓子やパンをつくる授業です。

ただつくるだけではなく、つくるうえでのポイントやなぜそうするか、

なぜそうなるかといった理論的な部分を学ぶ授業です。

授業では、初めて使う材料や生地などを回覧することもあります。

そして実際に先生がつくった製品を試食するところまでが、この製菓理論の特徴です。

製菓理論は洋菓子・和菓子・製パンそれぞれのジャンルの授業があります。

その中から今回は製パン理論を紹介します。

製菓理論では毎回テーマに沿って授業を行いますが、

今回は【Butter roll:バターロール】というパンを作りながら、解説していきます。

それでは初めての製パン理論を見てみましょう。

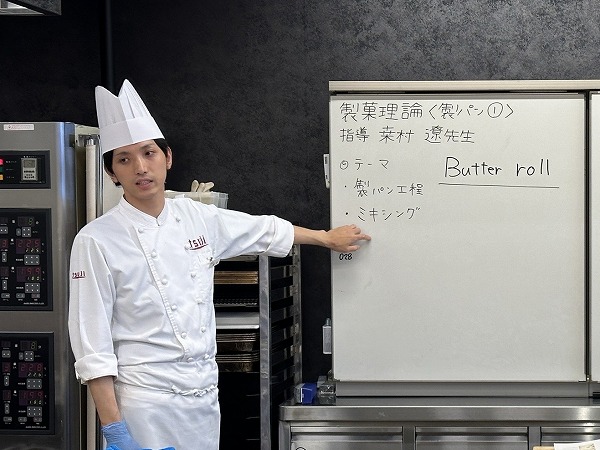

始めに先生から授業テーマの説明がされます。

今回のテーマは・・・

【製パン工程】と【ミキシングに関して】の2つです。

製パン工程とは、パンづくりの作業手順とパンができ上るまでの一連の流れのことです。

ミキシングとは、パン生地をつくる作業のことです。

最初の授業でいきなり難しいことを学ぶのではなく

まずはパン作りの流れから学んでいきます。

教壇にButter rollの生地が出てきました。

分割前の生地

写真では伝わりにくいですが、生地はとてもふわふわしていてかわいいです!

まずは、秤(はかり)を使って同じ重さに切っていきます。

分割中

1個45gに切り分けていきます。

この切り分ける作業を【分割(ぶんかつ)】といいます。

業務用の特殊な秤(はかり)を使って、分割をしていきます。

分割した生地は【丸め】という作業で、一旦丸い形にしていきます。

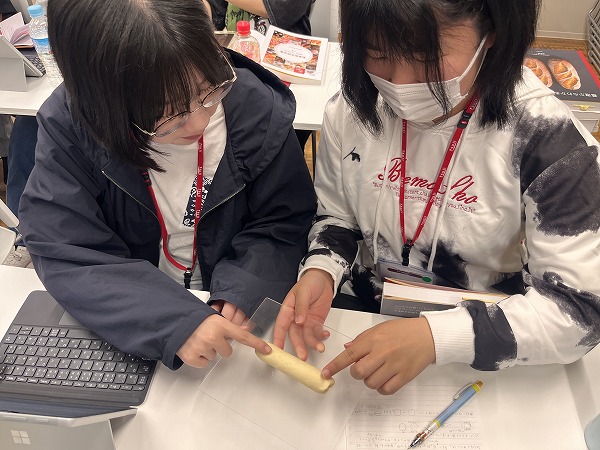

分割と丸めが終わった生地が先生から回ってきました。

生地の大きさや、表面の状態などを実際に見たり触ったりして確認します。

ライブ感がたっぷりです!!

次は形を作ります。

この作業を【成形(せいけい)】といいます。

同じ生地から4種類の形をつくります。

成形時のポイントも実際に作業しながら教えてもらいます。

モニターで手元の細かい作業もアップで見ることができ、とても分かりやすいです。

成形が終わった生地も回ってきました。

直接触って生地の弾力や表面の状態を確認します。

成形してから40分程度膨らませます。

この膨らませる時間のことを【発酵(はっこう)】といいます。

膨らませるだけではなく、この発酵でパンのおいしさが決まります。

成形直後の大きさから約3倍に膨らんでいます。

とても大きく膨らみました!

発酵した生地に溶き卵を塗っていよいよ最後の作業【焼成(しょうせい)】です。

オーブンに入った生地が焼けてくると、とても良いパンの香りが教室中に漂ってきました。

焼きあがったパンをオーブンから取り出して、ついにパンの完成です!

今回のもう一つのテーマである【ミキシングに関して】は

実際に先生が目の前で生地をこねて説明しています。

生地ができていく過程やポイントなどを、実際に生地の変化を目の前で見て学んでいきます。

授業の最後には焼き上がったパンを試食します。

美味しい!はもちろんですが

食感や香り、焼き色、大きさなどを見ながら、先生が作った本物の味・製品を覚えます。

今回は製菓理論製パンの授業を見てもらいました。

辻調理師専門学校の製菓理論ではつくり方を知るだけではなく、

実際に目の前で見て、生地を触って、音を聞いて、香りを嗅いで、食べて味を知る

といった五感を使って学んでいきます。

今回も学びのポイントがたくさん詰まっている授業でした!

次回はどんなパンが登場するのか、楽しみですね!

~プロフィール~

辻調理師専門学校

製パン担当

桒村 遼

奈良県出身

パンが大好き

朝食はもちろんパン派

毎日食べても飽きません!