毎日新聞「美食地質学」第26講 関東の中硬水と石灰岩 濃い口しょうゆ

6月3日(火)刊行の『毎日新聞・夕刊』に、「美食地質学」が掲載されました。

「美食地質学」は、食通のマグマ学者・巽好幸先生(ジオリブ研究所所長)と、辻調理師専門学校の教員が、地質学と美食の関係をテーマに、それにまつわるお料理とお酒を楽しみながら対談をおこない、理解を深めていくという企画です。

第26講のテーマは「関東の中硬水と石灰岩 濃い口しょうゆ」です。

しょうゆが醸す江戸の食文化を探究する回となりました。

江戸っ子の粋は、地球規模の壮大な変動が背景にある?! お江戸を大阪で再現しながら、気質と水の関わりまで思いを馳せました。

>毎日新聞「美食地質学」第26講 関東の中硬水と石灰岩 濃い口しょうゆ

https://mainichi.jp/articles/20250603/dde/012/070/001000c(閲覧には会員登録が必要です)

対談は、辻調理師専門学校の日本料理・松島愛先生が担当しました。

もともと醤油の産地として名高いのは紀伊の湯浅や播磨の龍野。

なぜ関東の濃口醤油が隆盛となり、江戸の味に欠かせない調味料となったのか。さらにみりんが調味料として加わり、甘辛い濃い味を生み出すことになったのか。今につながる江戸の味を取り上げ、「甘辛い味」について語り合いました。

関東の醤油醸造の産地といえば、銚子と野田です。

今回は通常の濃口醤油のほかに、ヒゲタの蕎麦用醤油を用意しました。

また、甘み調味料として、マンジョウ(流山キッコーマン)の白みりんを用いました。

もうひとつ、飲むためのみりんとして「万上 流山白味淋」も登場。

米の上品ですっきりした甘みにびっくり。夏にキンと冷やして飲むのもおしゃれです。

今回の料理は、「お江戸の味」特集。

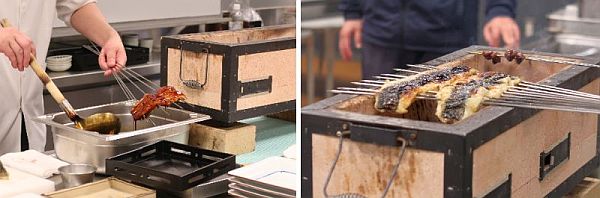

まずは鰻の白焼きと蒲焼きの比較から。じっくり堪能したあとは、魚介類の天ぷらと精進揚げが続き、最後は二八蕎麦と更科蕎麦で。

あくまで濃い味のつゆとタレが主役

料理の担当は、簾達也先生でした。

江戸時代後期にもなると、うなぎ屋さんは現在と同じように、濃口醤油とみりんを合わせた甘辛いタレをかけて焼いていたそう。

古くはうなぎが焼ける香ばしいかおりで、道行くお客さんを「釣る」ような風景も描かれているんですよ。

教室に立ち込める煙。「匂いだけで酒が飲める」と巽先生の談。

なんだか江戸時代の人みたいですね笑

お酒は、兵庫県神戸市の剣菱酒造株式会社「黒松」を合わせました。

江戸時代は伊丹の名酒として知られたのが剣菱で、良酒の代名詞として文学や絵画の中に描かれました。

ラベルにあるロゴマークはとても特徴的です。

天ぷらは、焙煎ごま油を加えた揚げ油でカリっと揚げました。

大阪の天ぷらとは違う力強い香り!これはこれで美味しいですね!

こちらは、簾先生が打った更科そばです。透明感があり、喉ごしがとてもよい仕上がり。

そばを吸うようにかっこよく食べる人がいますが、このそばだからこその食べ方なのかもしれません。

今回は、日本料理の赤松和真先生が調理サポートを務めてくれました。

こちらの内容は、毎日新聞のデジタル版でもご覧いただけるので、ぜひお目通しください。

次回の『美食地質学』は、7月1日(火)毎日新聞夕刊で掲載予定です。お楽しみに。