~食のはじまりは『安全』から~食中毒の種類について学びました!

料理やお菓子を作るときに、『おいしさ』と同じくらい大切なものは何でしょうか?

(『おいしさ』以上に大切なものかもしれません!)

それは、『安全であること』です。

『安全であること』は、正しい衛生管理によって導かれます。

私の担当している"食品の安全と衛生"、"食品衛生学"の科目では、

調理・製造の際に求められる衛生管理について

講義や実習を通して紹介しています。

ところで皆さんは、食中毒を経験したことはありますか?

ある日の調理学科の授業でも同じ質問をしてみたところ・・・

まだ入学して1か月程しか経っていませんので、

「はーい!!」と大きな声で応えてくれる人は居なかったものの、

3人が軽く手をあげてくれました。

ノロウイルスの食中毒を経験した人が2人。

お肉を食べてカンピロバクターによる食中毒を経験した人が1人。

「どんな症状だった?」という私からの質問にも快く応えてくれて、

食中毒の経験がない人にも"食中毒がどんなものなのか!?"ということを

体験談を通じて共有できたので、とても貴重な時間でした。

そして授業は進み、

この日のテーマは『食中毒とは、食中毒の分類』でした。

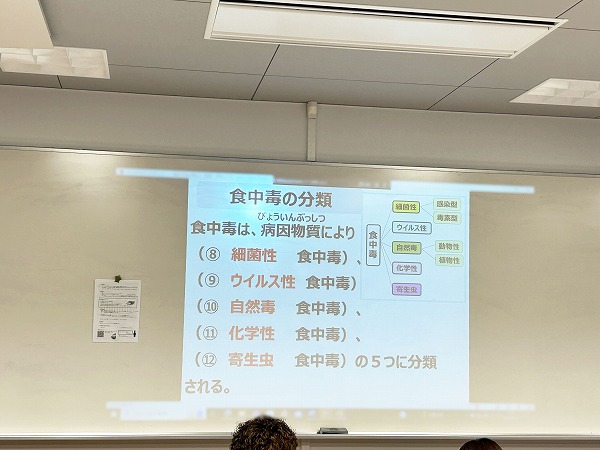

食中毒といっても、体調不良を引き起こす病因物質はさまざまです。

先ほどの体験談にあったノロウイルスは、ウイルス性食中毒に分類され、

カンピロバクターは、細菌性食中毒に分類されます。

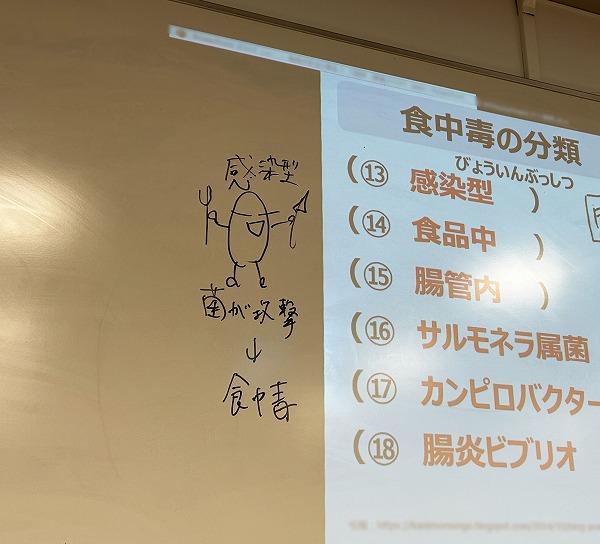

更に、細菌性食中毒はもう少し細かく分類が分かれていて

感染型、毒素型・・・などなど、少し複雑になってくるので

教科書やプリントの文章を引用して説明しますが、時にはイラストを用いつつ、紹介しています。

(※イラストはイメージです。)

文章を読むことで覚えられる人もいれば、

イラストにするとイメージしやすい人もいると思うので、

皆さんがそれぞれ、自分に合った勉強方法を見つけられるといいなと思います。

覚えたてホヤホヤの『食中毒の分類』は、

この日の宿題にも大きく関連するものでした。

宿題は、食中毒統計から事件数や患者数を読み取る内容です。

「統計が書かれた資料の見方は分かるかな?」

「宿題用紙への記入方法は分かるかな?」

「提出の〆切は次回の授業が始まるまでですよ!」などなど。

必要事項を確認しつつ、万全の態勢で宿題に取り組めるようにしています。

また次回の授業では、宿題よりもさらに進んで

昨年度の食中毒統計から発生傾向を読み解いていきます。

もちろんですが、宿題の答えも発表されますよ。

宿題の〆切は、次回の授業が始まるまで。

皆さん、きちんと取り組んでくれていることを期待しています!!

~プロフィール~

辻調理師専門学校 専門講義科目グループ

泉谷 麻衣子

担当授業「食品の安全と衛生」「食品衛生学」

大阪府出身

温かい気候になり、生き物の活動が活発になっているので

虫などの異物混入に気を付けないといけないな・・と思っています。